奈良市長 仲川げん 公式Webサイト プロフィール

奈良を元気にする仲川げんのプロフィールページです。

奈良を元気にする仲川げんのプロフィールページです。

1976年生まれ。北大和(現奈良北)高校・立命館大学卒業。民間企業やNPOを経て2009年、「仕組みをつくる側に回って社会を変えたい」と市長選に出馬。当時全国で2番目に若い33歳で奈良市長に当選。就任直後から職員不祥事や入札談合、土地開発公社の塩漬け土地問題の解決に奔走。最長254か月分の家賃滞納が放置され、就任時には6億7000万円余りにまで膨らんでいた市営住宅の滞納問題については、債権回収と明け渡しを求める訴訟等に着手。収入に応じた負担を求める「応能益制度」を導入するなど正常化に着手。二度に渡り議場にホルモンが投げ入れられるなど猛烈な抵抗に遭うも断行する。

市民から預かった貴重な財源を1円たりとも無駄にしない考えから入札制度改革や調達方式の見直し、環境部をはじめとする現業部門の民間委託化等に取り組む。また就任時には90.94%であった税の徴収率を97.78%(2023年度)まで向上させる等、公平公正な行政運営を徹底した結果、市の借金をピーク時から791億円縮減。また貯金にあたる財政調整基金についても、40億円の地域振興基金からの「社内借金」を返済した上で、平成4年度以来最高額となる70億円を達成。長年懸案であった財政重症警報や財務省の留意情報が解除されるに至る。

市民生活に関しては、歴代市長が60年以上に渡り解決できなかった大正時代の老朽化した火葬場の移転立替(新斎苑)を実現、「森の中の美術館」をコンセプトに「迷惑施設から文化施設へ」の転換を図る。建設に際しては多くの抵抗があり反対運動の一端として起こされた住民訴訟では結果的に3000万円の個人賠償を負うも多くの市民から寄附が寄せられ完済する。一方、新斎苑は開園から3年間で16000名を超える火葬に対応、高額な費用を払って市外施設を利用せざるを得ない市民はほぼ無くなり市民負担は大きく低減。6倍以上に伸びた利用料収入を含めるとその経済的利益は僅か3年で7億9000万円に上る。

奈良の価値を高める事業としては、わび茶の祖である奈良ゆかりの村田珠光を顕彰する「珠光茶会」を2014年より開催、七流派が一堂に会する稀有な機会に毎年全国から来寧者が集まる。また2016年には文化庁の東アジア文化都市事業として「古都祝奈良(ことほぐなら)」を開催。蔡国強ら世界的アーティストが世界遺産を舞台に展開する現代アートと、平城宮跡での維新派・松本雄吉の遺作となる野外演劇「アマハラ」を上演するなど、鹿と大仏だけでない「奈良の場の力」を活かした取り組みを推進している。

また関西近郊のベッドタウンとして長年、個人住民税に依存してきた財政構造を転換するため起業家育成と企業誘致に注力、法人関係税収も過去最高の約141億円を達成※。2030年まち開き予定のJR新駅周辺(八条大安寺地区)では市の副都心として25haに及ぶ新産業創造拠点の整備を進める等、働く街・稼ぐ街としてのポテンシャル最大化に取り組む。起業家育成事業「NARA STAR PROJECT」ではこれまでに35社が卒業、雇用・売上ともに大きく成長するなど今後の奈良市の屋台骨を背負って立つ人材が着実に育っている。また市内の創業者数が279名(令和5年度)と全国の中核市62市中7位の多さとなっており、街の成長に大きく繋がっている。

子育て支援では第2子以降の保育料無償化や高校生までの医療費助成拡大及び現物給付化、中学校給食の開始や学童保育での夏休みの食事提供など、子育て世代の長年の悲願を着実に実現。今年度からは中学校給食の無償化を本格的にスタート。またひとり親家庭等、生活に困窮しながら子育てする世帯には年間60kgのコメの配送やフードバンク事業、就学援助制度の対象拡大などで徹底的に支援。

また妊娠期からの切れ目ない支援や産後うつ対策の為、赤ちゃんと一緒に滞在できるショートステイやデイサービス、また家事援助の派遣などきめ細かな支援メニューを充実させている。これらの取組みにより「共働き子育てしやすい街ランキング」(日本経済新聞社・日経BP「日経xwoman」)で2022年に関西1位(全国6位)を獲得。また子育て世代の転入者数では明石市や箕面市を抑え関西1位に選ばれる。

教育面ではコロナ禍に全国最速で一人一台端末を導入、子ども一人ひとりの学習履歴を基に習熟度に応じた「個別最適学習」を展開するなど公教育の質の向上に特に力を入れてきた。また地域人材が子どもたちの学びや体験を支える奈良市独自の「地域で決める学校予算」事業を長年展開するなど、社会全体で子どもを育む文化が定着している。また「トビタテ!留学JAPAN」やこうけい「中学生・高校生海外夢応援プロジェクト」により、学校教育の枠を超えてモチベーションの高い子どもたちのチャレンジを応援している。

一方、増加傾向にある不登校生に対しては公設フリースクール「HOP」3校や校内フリースクール(10中学校)の整備、進路相談やカウンセリングなどきめ細かな取り組みを全国に先駆けて実施。登校か不登校かの二択ではなく、個々の特性に合った多様な学び方が選べる仕組みを整備。また特別支援教育についても従来の拠点校に通学する形を変え、自分の通う学校内で指導が受けられる「自校通級制度」を確立した。これらは全国的な課題でもある為、「住む街によって子どもが受けられる支援に格差が生じないよう」、つくば市や岐阜市など全国の先進自治体と共に、国に対する予算確保や制度充実の声を挙げている。

まちづくりにおいてはJR奈良駅東口や大和西大寺駅南北ロータリー、大和中央道敷島工区の開通など、長年悲願であった社会インフラの整備を実現すると共に、近年ではJR平城山駅をはじめとする市内主要駅のバリアフリー化や老朽化した高の原駅・新大宮駅・富雄駅の駅前広場の改修計画を進めている。また抜本的な整備が必要な西ノ京駅ロータリーについては今年度調査を実施し、交通安全に配慮した駅周辺整備を進める予定。一方で市道の管理を民間企業に包括委託したり、市民がスマホで損傷情報を通報できる仕組みを立ち上げるなど、職員と共に低コストで迅速な維持管理に知恵を絞る。

コロナ禍での脱ハンコの流れを受け、デジタル化やオンライン化による「来庁不要な市役所」を加速。1083件ある行政手続きのうち84.8%のデジタル化を完了。今年度中の100%をめざす。

中核市市長会会長(2015-2016)・奈良県市長会会長(2019-2020)・全国市長会副会長(2024-)「日本を立て直す100人」(AERA)選出

趣味のひとつ「料理」との出会い

幼稚園のころ、料理教室に通いはじめ台所に立つ機会が増えた母親の影響を受け、私も一緒に料理をすることが楽しみのひとつになりました。

その当時から、日曜の朝食づくりは私が担当。椅子とつっかえ棒で台所の入り口にバリケードを張り、ひとり創作料理に没頭しました。慣れない調理器具の扱いにも両親はひやひやしていたと思いますが、幼児の思いのままに創りだされる、海のものとも山のものとも分からぬような料理も「おかげで日曜日は私たちは寝坊ができる」と、感謝とねぎらいの言葉とともに食べてくれた両親でした。

そのおかげもあり料理作りは得意分野へと昇華。小学生のころ授業参観で行われた「リンゴの皮むきコンテスト」で優勝、この頃から料理人魂(?)に火がつき、お楽しみ会にクラス全員分のクッキーを焼いて配ったことも。

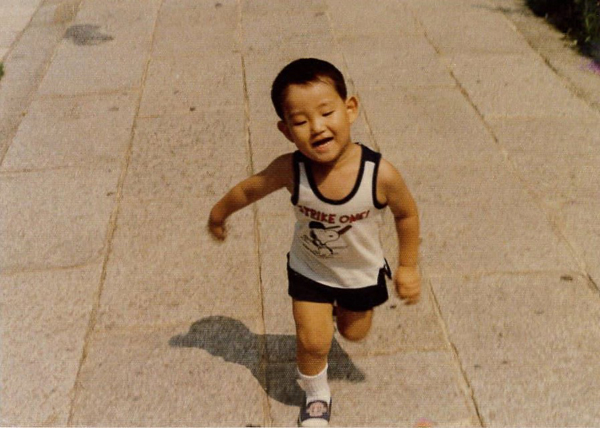

「人と違うこと」も応援してくれた両親

小学校に上がる前には、こたつに電話とメモ帳を置き、姉と一緒に「会社」運営ごっこをしました。

また3年生の頃には、自宅の庭に大きな穴を掘り、「ニューヨークまで繋げる!」という壮大な?プロジェクトを立ち上げ。近所の子どもを集めて交代制のチームを組み、約1か月間進めました。

新人には指導をし、昼食には自ら握ったおむすびを振る舞い、そしてプロジェクトは着々と進行。底から水が染み出てきたときにも、父と母は怒るどころか面白がり、応援してくれました。穴が直径2メートル、深さ2メートルほどに達したころにガス管にぶちあたりあえなく断念したものの、「何かをやりたい」という意思を尊重してくれた両親の姿は、今も心に残っています。

もともと自分で起業するなり、何かしたいと思っていましたが、その為にまず上場企業などいわゆる大企業の運営方法について勉強しようと思い、東京の石油会社を就職先に選びました。

経理部に配属された後、「いい加減なやつは許さねえ」が口癖の厳しい鬼課長にかなり絞られました。そのおかげで、お金の流れを通して『組織の動きを理解する力』が培われたように思います。

私が奈良に戻った2001年は、95年の阪神大震災後にNPO法ができて、あちこちにNPOの卵が立ち上がり始めた時期でした。みんな予算や人手が足りないながらも、それぞれに情熱を持ち、なんとか社会を変えようしている。その様子に心動かされ、NPO法人への支援を行う中間支援組織「奈良NPOセンター」で活動をはじめました。

奈良で暮らす外国人の支援活動からはじまり、東大寺アートプロジェクトやLove Letter Project等、アートイベントの企画・運営のほか、体験型観光プログラムや奈良まほろばソムリエ検定の開発など、奈良に根ざした地域振興策にも携わりました。

振り返れば、ふるさと奈良の現状と課題を新しい目線で見つめ直し、そして行政の目が届かない教育や地域の問題を草の根から改善する必要性を感じた当時の経験が、市長立候補への原動力に繋がっていきました。